Dans le cadre d’un projet collaboratif entre la DGALN et le BRGM, l’équipe d’Intelligence Minérale du BRGM a réalisé trois cartes de la répartition mondiale de la production des principales substances minérales critiques et d’importance économique dans le monde par pays :

- Une carte de la répartition des réserves minières connues en 2024

- Une carte de la répartition des volumes de productions minières en 2022

- Une carte de la répartition des productions des substances considérées en 2022

Ces cartes mettent en évidence les principaux pays producteurs des différentes substances, les pays détenteurs de réserves majeurs et certains monopoles. Elles ont pour objectif de fournir une représentation visuelle simple des meilleures données connues à date et seront mises à jour tous les ans. Par soucis de lisibilité et de simplification, toutes les informations ne pouvant pas figurer sur les cartes, certains choix ont dû être fait concernant notamment la liste des substances et les limites de représentation. Le nombre de producteurs affiché a été restreint, selon plusieurs règles adoptées en tenant compte de la singularité de chaque marché : la représentation de 90% de la production mondiale, la représentation des trois principaux pays producteurs ou la représentation des productions supérieures à 10% de la production mondiale.

Les réserves minières représentées sont basées principalement sur les données de l’USGS. Les réserves sont définies par des critères de connaissances géologiques, de faisabilité technique et de rentabilité économiques, elles évoluent dans le temps. Ainsi, des réserves connues aujourd’hui ne seront jamais exploitées et à l’inverse, certains pays ne ressortant pas sur cette carte, car ne possédant à priori pas de réserves sur leurs territoires pourraient un jour devenir des producteurs importants. Les réserves de borate, de niobium et de palladium sont chacune très concentrées dans un unique pays que sont respectivement la Turquie, le Brésil et l’Afrique du Sud. De nombreuses réserves connues n’apparaissent pas sur la carte puisque la part de celles-ci dans le total mondial est trop faible pour être représentée.

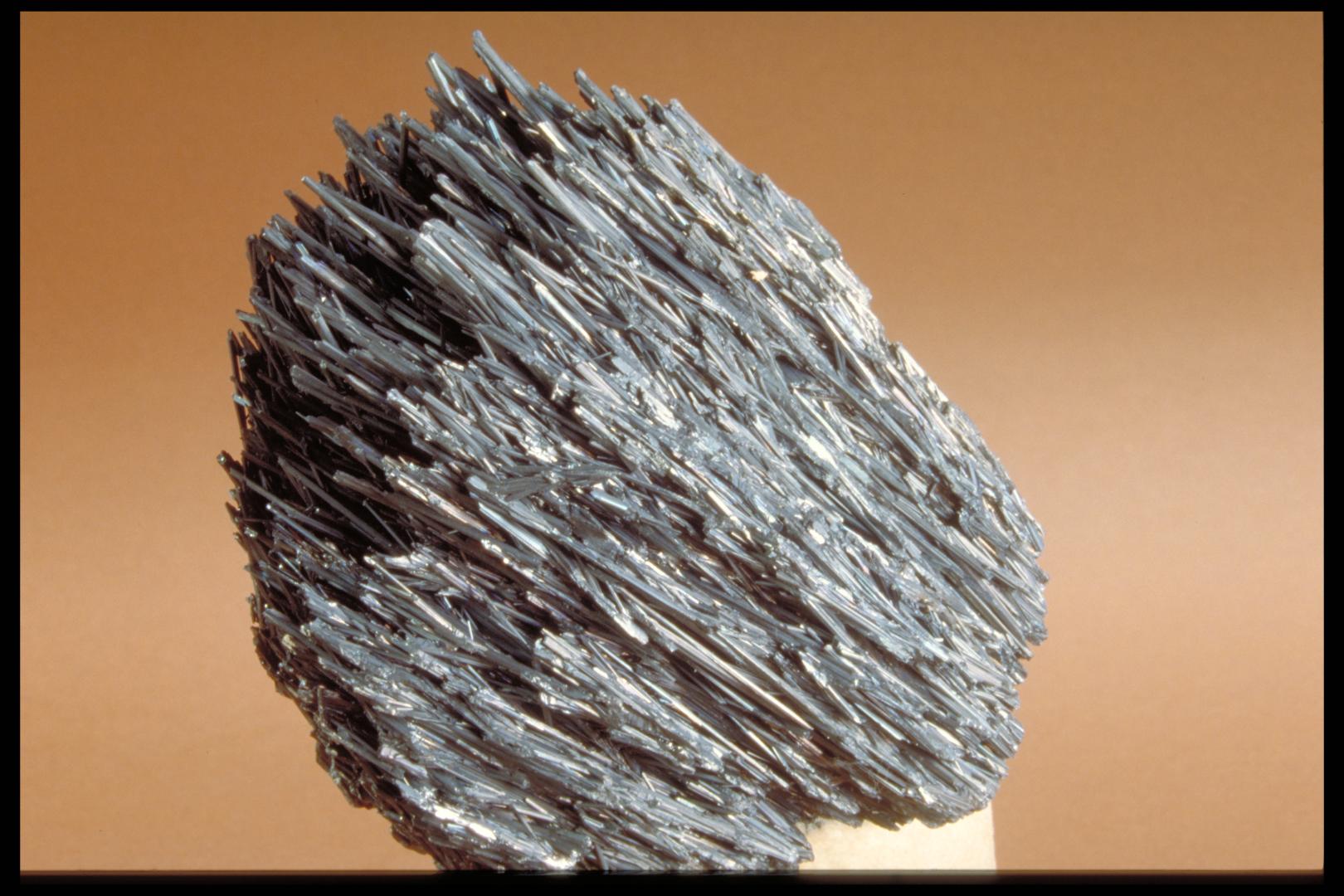

Les productions minières représentées sont basées sur les meilleures données disponibles publiquement provenant de sources telles que « Mineral Commodity Summaries » (Service Géologique National des Etats-Unis - USGS) et « World Mining Data » (Ministère fédéral des Finances Autrichien - BMF) ainsi que de données issues de travaux propres au BRGM. Certains monopoles ressortent tel que la production de platinoïdes en Afrique du Sud, de cobalt en République Démocratique du Congo, de niobium au Brésil ou de terres rares lourdes au Myanmar. La dominance de la Chine dans plusieurs secteurs est particulièrement notable notamment dans la production de tungstène, de bismuth, de terres rares légères, de vanadium et de graphite. Le reste de la production minière est plus équitablement distribué entre de nombreux pays de par le monde.

Les données de raffinage des principales substances minérales critiques et d’importance économique sont issues de différentes sources publiques telles que l’USGS, World Mining Data, l’Élémentarium ou SCRREEN ainsi que de travaux propres au BRGM et à l’OFREMI. La très forte domination de la Chine sur les étapes de raffinage est remarquable, en effet, elle a la main sur plus de 50% de la production mondiale pour plus d’une vingtaine de substances considérées. Le gallium, le germanium, le manganèse, le magnésium et les terres rares sont raffinées à plus de 90% par la Chine. Pour des raisons géologiques ou historiques, quelques pays ont su développer un monopole, ou à minima une domination sur le raffinage de certaines substances comme les platinoïdes en Afrique du Sud, le ferroniobium au Brésil, l’hafnium en France, le béryllium et le zirconium aux Etats-Unis.

Responsabilité et environnement, N° 99 - Juillet 2020 - Matières premières et nouvelles dépendances

Annales des Mines

Annales des mines, Matières premières et nouvelles dépendances, juillet 2020

Un numéro dédié des Annales des mines, propose de réunir en 15 articles des éléments clefs sur la dépendances française en matières premières :

- Une pression accrue sur les matières premières sous l’effet combiné des transitions énergétique et numérique des pays développés et du développement économique des autres pays ;

- Le recyclage ne suffira pas à répondre aux besoins ;

- Les industriels français face aux risques qui pèsent sur leurs approvisionnements ;

- Les réponses des États et de la Commission européenne.

Depuis septembre 2020, un plan d'action européen dédié aux ressources minérales critiques

Plusieurs axes principaux :

- Développement de chaines de valeur industrielles en favorisant les meilleures pratiques environnementales, susceptibles d’alimenter l’industrie européenne ;

- Recherche, développement et innovation : des financements notamment pour plus de circularité, de l’éco-conception…

- Développement d’un approvisionnement domestique ;

- Diversification de l’approvisionnement auprès des pays tiers ;

Des capacités françaises à développer

Par ses savoir-faire et infrastructures industrielles existantes, ainsi que par son écosystème d'entreprises innovantes, la France dispose d'atouts pouvant contribuer à sa sécurité d'approvisionnement.

Certains de ces entreprises ont bénéficié d'un soutien dans le cadre du plan France Relance, soit parce qu'elles contribuaient à la production d'intrants stratégiques pour l'industrie, soit parce qu'elles permettaient de renforcer le recyclage de ces substances.

Le Comité des métaux stratégiques (COMES), occupe un rôle clef pour favoriser les échanges entre les entreprises ainsi qu'avec les administrations sur ces thématiques.